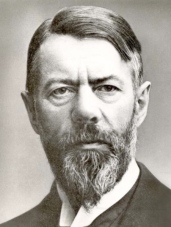

Biografi Max Weber

Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara. Max Weber

Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara. Max Weber

kedua orang tuanya berpengaruh besar

terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Ayahnya

seorang birokrat yang kedudukan politiknya relatif penting, dan menjadi

bagian dari kekuasaan politik yang mapan dan sebagai akibatnya

menjauhkan diri dari setiap aktivitas dan dan idealisme yang memerlukan

pengorbanan pribadi atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap

kedudukannya dalam sistem. Lagi pula sang ayah adalah seorang yang

menyukai kesenangan duniawi dan dalam hal ini, juga dalam berbagai hal

lainnya, ia bertolak belakang dengan istrinya. Ibu Marx Weber adalah

seorang Calvinis yang taat, wanita yang berupaya menjalani kehidupan

prihatin (asetic) tanpa kesenangan seperti yang sangat menjadi

dambaan suaminya. Perhatiannya kebanyakan tertuju pada aspek kehidupan

akhirat; ia terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggapnya menjadi

pertanda bahwa ia terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggapnya

menjadi pertanda bahwa ia tak ditakdirkan akan mendapat keselamatan di

akhirat. Perbedaan mendalam antara kedua pasangan ini menyebabkan

ketegangan perkawinan mereka dan ketegangan ini berdampak besar terhadap

Weber.

Karena tak mungkin menyamakan diri

terhadap pembawaan orang tuanya yang bertolak belakang itu, Weber kecil

lalu berhadapan dengan suatu pilihan jelas (Marianne Weber, 1975:62).

Mula-mula ia memilih orientasi hidup ayahnya, tetapi kemudian tertarik

makin mendekati orientasi hidup ibunya. Apapun pilihannya, ketegangan

yang dihasilkan oleh kebutuhan memilih antara pola yang berlawanan itu

berpengaruh negatif terhadap kejiwaan Weber. Ketika berumur 18 tahun

Weber minggat dari rumah, belajar di Universitas Heildelberg. Weber

telah menunjukkan kematangan intelektual, tetapi ketika masuk

universitas ia masih tergolong terbelakang dan pemalu dalam bergaul.

Sifat ini cepat berubah ketika ia condong pada gaya hidup ayahnya dan

bergabung dengan kelompok mahasiswa saingan kelompok mahasiswa ayahnya

dulu. Secara sosial ia mulai berkembang, sebagian karena terbiasa minum

bir dengan teman-temannya. Lagipula ia dengan bangga memamerkan parutan

akibat perkelahian yang menjadi cap kelompok persaudaraan mahasiswa

seperti itu. Dalam hal ini Weber tak hanya menunjukkan jati dirinya sama

dengan pandangan hidup ayahnya tetapi juga pada waktu itu memilih karir

bidang hukum seperti ayahnya.

Setelah kuliah tiga semester Weber

meninggalkan Heidelberg untuk dinas militer dan tahun 1884 ia kembali ke

Berlin, ke rumah orang tuanya, dan belajar di Universitas Berlin. Ia

tetap disana hampir 8 tahun untuk menyelesaikan studi hingga mendapat

gelar Ph.D., dan menjadi pengacara dan mulai mengajar di Universitas

Berlin. Dalam proses itu minatnya bergeser ke ekonomi, sejarah dan

sosiologi yang menjadi sasaran perhatiannya selama sisa hidupnya. Selama

8 tahun di Berlin, kehidupannya masih tergantung pada ayahnya, suatu

keadaan yang segera tak disukainya. Pada waktu bersamaan ia beralih

lebih mendekati nilai-nilai ibunya dan antipatinya terhadapnya

meningkat. Ia lalu menempuh kehidupan prihatin (ascetic) dan

memusatkan perhatian sepenuhnya untuk studi. Misalnya, selama satu

semester sebagai mahasiswa, kebiasaan kerjanya dilukiskan sebagai

berikut : “Dia terus mempraktikkan disiplin kerja yang kaku, mengatur

hidupnya berdasarkan pembagian jam-jam kegiatan rutin sehari-hari ke

dalam bagian-bagian secara tepat untuk berbagai hal. Berhemat menurut

caranya, makan malam sendiri dikamarnya dengan 1 pon daging sapi dan 4

buah telur goreng” (Mitzman, 1969/1971:48; Marianne Weber, 1975:105).

Jadi, dengan mengikuti ibunya, Weber menjalani hidup prihatin, rajin,

bersemangat kerja, tinggi dalam istilah modern disebut Workaholic

(gila kerja). Semangat kerja yang tinggi ini mengantarkan Weber menjadi

profesor ekonomi di Universitas Heidelberg pada 1896. Pada 1897, ketika

karir akademis Weber berkembang, ayahnya meninggal setelah terjadi

pertengkaran sengit antara mereka. Tak lama kemudian Weber mulai

menunjukkan gejala yang berpuncak pada gangguan safaf. Sering tak bisa

tidur atau bekerja, dan enam atau tujuh tahun berikutnya dilaluinya

dalam keadaan mendekati kehancuran total. Setelah masa kosong yang lama,

sebagian kekuatannya mulai pulih di tahun 1903, tapi baru pada 1904,

ketika ia memberikan kuliah pertamanya (di Amerika) yang kemudian

berlangsung selama 6,5 tahun, Weber mulai mampu kembali aktif dalam

kehidupan akademis tahun 1904 dan 1905 ia menerbitkan salah satu karya

terbaiknya. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

Dalam karya ini Weber mengumumkan besarnya pengaruh agama ibunya di

tingkat akademis. Weber banyak menghabiskan waktu untuk belajar agama

meski secara pribadi ia tak religius.

Meski terus diganggu oleh masalah

psikologis, setelah 1904 Weber mampu memproduksi beberapa karya yang

sangat penting. Ia menerbitkan hasil studinya tentang agama dunia dalam

perspektif sejarah dunia (misalnya Cina, India, dan agama Yahudi kuno).

Menjelang kematiannya (14 Juni 1920) ia menulis karya yang sangat

penting, Economy and Society. Meski buku ini diterbitkan, dan

telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, namun sesungguhnya karya

ini belum selesai. Selain menulis berjilid-jilid buku dalam periode ini,

Weber pun melakukan sejumlah kegiatan lain. Ia membantu mendirikan German Sociological Society

di tahun 1910. Rumahnya dijadikan pusat pertemuan pakar berbagai cabang

ilmu termasuk sosiologi seperti Georg Simmel, Alfred, maupun filsuf dan

kritikus sastra Georg Lukacs (Scaff, 1989:186:222). Weberpun aktif

dalam aktivitas politik dimasa itu. Ada ketegangan dalam kehidupan Weber

dan, yang lebih penting, dalam karyanya, antara pemikiran birokratis

seperti yang dicerminkan oleh ayahnya dan rasa keagamaan ibunya.

Ketegangan yang tak terselesaikan ini meresapi karya Weber maupun

kehidupan pribadinya.